Oleh Mochammed Fadliawan

Sejak kecil, kita telah akrab dengan folklor dan legenda Nusantara yang sering disajikan dalam bentuk drama seri yang tayang di televisi maupun penuturan secara lisan oleh orang tua dan guru kita. Kisah-kisah legenda seperti Roro Jonggrang dan Malin Kundang menjadi bagian dari budaya kita yang telah diwariskan secara turun-temurun.

(Sumber: Disney Movies)

Penuturan folklor ke dalam media audio-visual bukanlah hal baru. Disney, misalnya, menjadi salah satu pionir dalam mengadaptasi kisah-kisah rakyat dan dongeng ke dalam bentuk film animasi. Banyak folklor yang kemudian menjadi populer secara global berkat Disney, sebut saja Cinderella. Menariknya, kisah Cinderella sendiri memiliki banyak versi, baik dalam tradisi lisan maupun teks sebelum akhirnya dipopulerkan melalui adaptasi Disney. Adaptasi tersebut kemudian menjadi standar global yang membentuk imajinasi kolektif anak-anak hingga dewasa. Namun, kritik kontemporer menunjukkan bahwa film-film Disney tidak pernah lepas dari ideologi tertentu. Misalnya, pembacaan feminis terhadap Cinderella menyoroti bagaimana representasi gender dalam cerita ini memperkuat stereotip perempuan sebagai sosok pasif yang menunggu “penyelamatan” dari tokoh laki-laki.

(Sumber: The University of Chicago Press)

Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mulvey (2019) dalam bukunya Afterimages: On Cinema, Women, and Changing Times, gagasan yang ia perkenalkan dalam esai “Visual Pleasure and Narrative Cinema” tetap relevan dengan mengatakan bahwa konstruksi perempuan dalam sinema masih sering diposisikan sebagai objek visual bagi laki-laki. Hal ini terlihat pula pada adaptasi folklore Disney yang cenderung mengedepankan tokoh laki-laki sebagai penyelamat, sementara perempuan digambarkan rentan terhadap kekerasan berbasis gender (KBG). Pola serupa juga dapat ditemukan dalam kisah-kisah folklor Indonesia, yang meskipun berbeda konteks budaya, tetapi kerap memposisikan perempuan yang kurang berdaya dibandingkan laki-laki.

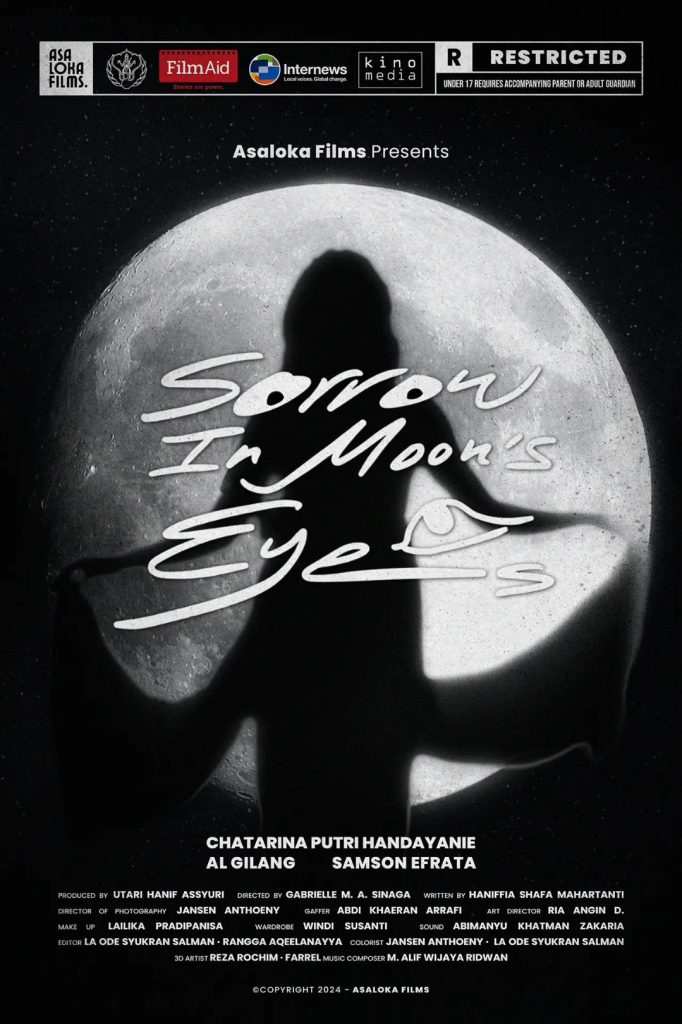

Menurut penelitian Sunarto dan Turnomo Raharjo (2002), banyak folklor Indonesia yang memuat narasi KBG di dalamnya; Sangkuriang, relasi seksual terlarang; Keong Mas, penderitaan menuju kebahagiaan seorang perempuan; Ande-Ande Lumut, pelecehan perempuan; Timun Mas, ketergantungan wanita terhadap pria; hingga Jaka Tarub, pria yang menguntit perempuan. Berangkat dari narasi inilah, film pendek vertikal Sorrow in Moon’s Eyes (2024) yang disutradarai oleh Gabrielle M.A. Sinaga dan ditulis oleh Haniffia Shafa Mahartanti, menghadirkan folklor Jaka Tarub dari perspektif narasi yang tidak populer. Berhasil menjadi salah satu pemenang pada Vertikal Film Competition Minikino Film Week 10, film ini mendobrak pandangan tradisional kisah Jaka Tarub dengan menghadirkan sudut pandang Nawang Wulan.

(Sumber: Minikino)

Melihat Ulang Kisah Jaka Tarub

Dalam versi legenda, Jaka Tarub digambarkan sebagai pemuda tampan yang mencuri selendang seorang bidadari (Nawang Wulan) yang sedang mandi di sungai, agar bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan. Namun, narasi ini meski secara terang-terangan menunjukkan pelanggaran privasi dan kontrol atas perempuan, kerap dirayakan sebagai kisah romansa.

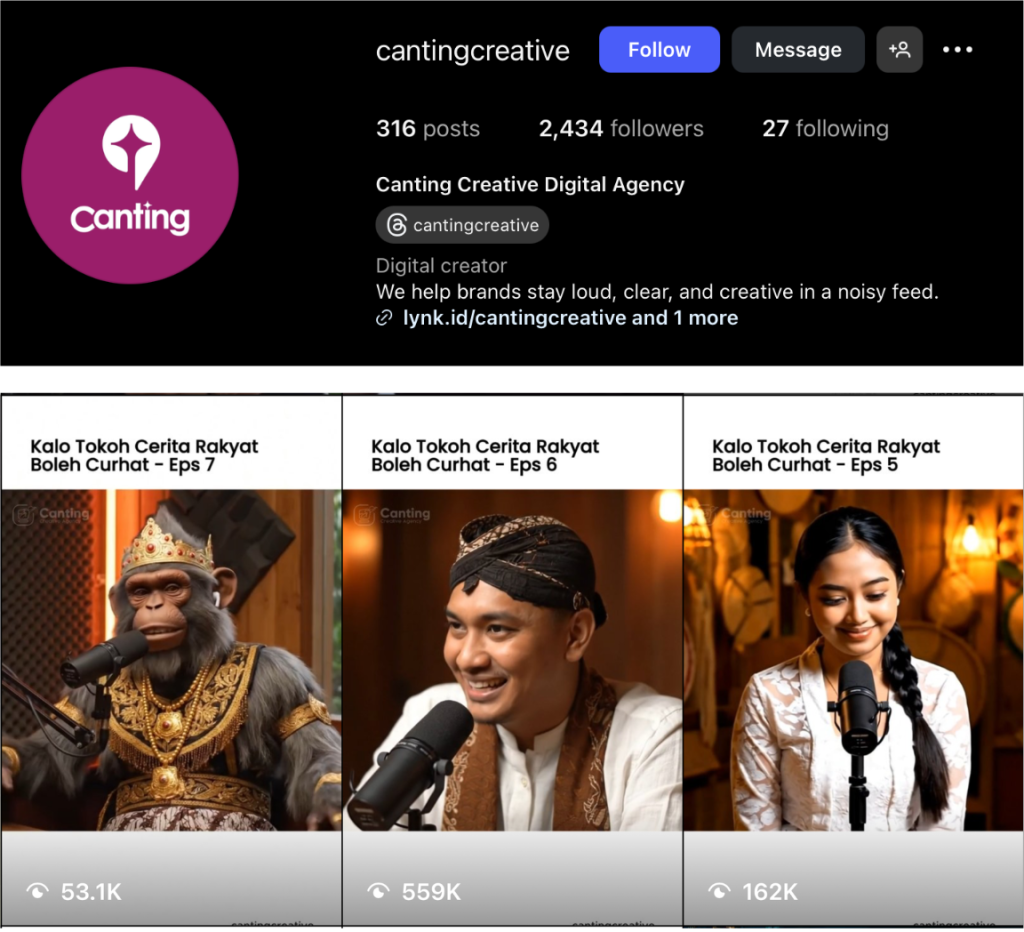

(Sumber: Instagram @yusakarief & @cantingcreative)

Pada masa kini, kritik terhadap ketimpangan gender dalam folklor juga mulai mendapat perhatian dari kreator kontemporer. Salah satunya dapat dilihat pada konten audio-visual karya Yusak Arief melalui akun Instagram @cantingcreative dalam segmen Kalo Tokoh Cerita Rakyat Boleh Curhat. Dengan memanfaatkan teknologi AI dan dikemas dalam format menyerupai siniar (podcast), ia menghadirkan tokoh-tokoh folklor Indonesia untuk “bersuara” dengan perspektif yang selama ini tidak pernah ditampilkan. Tokoh-tokoh seperti Bandung Bondowoso dalam kisah Roro Jonggrang, Malin Kundang, Raksasa dalam Timun Mas, Sangkuriang, Bawang Putih dan Bawang Merah, Lutung Kasarung dan Purba Larang, hingga Jaka Tarub dan Nawang Wulan diposisikan sebagai subjek yang dapat mengomentari peran dan nasib mereka.

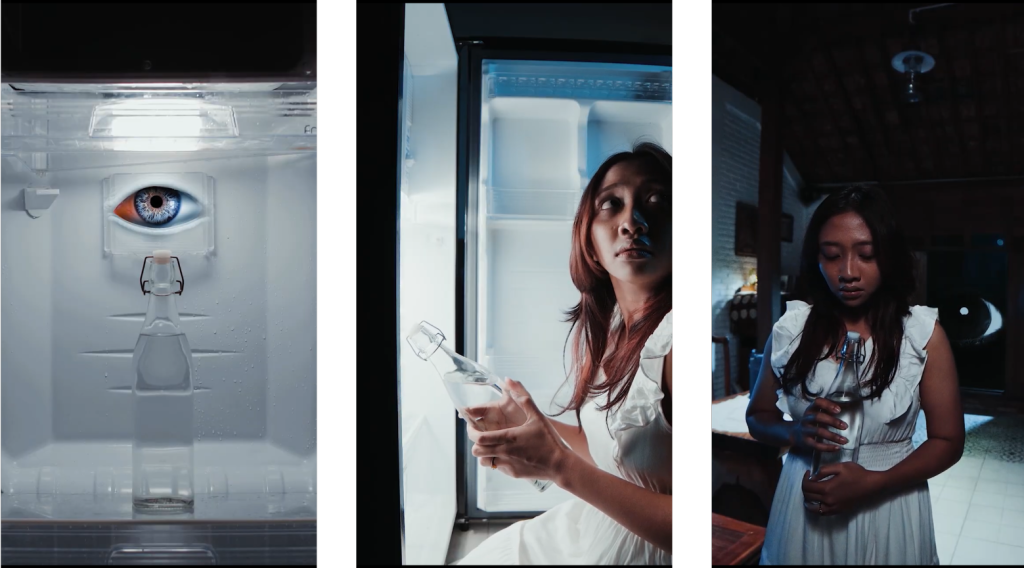

(Sumber: Film Sorrow in Moon’s Eyes)

Sorrow in Moon’s Eyes memusatkan cerita pada Nawang Wulan dalam durasi 6 menit 56 detik, menggambarkannya sebagai korban dari kekuasaan Jaka Tarub. Film ini dimulai dengan visualisasi Nawang Wulan yang ‘terpenjara’ di rumah Jaka. Gabrielle Sinaga tidak mengizinkan Nawang Wulan berada di dalam ruang yang aman. Sebagai shot pembuka, Gabrielle menghadirkan shot karakter Mata yang langsung menatap ke arah kamera, hal ini memposisikan penonton dalam point of view Nawang Wulan yang selalu diawasi. Lalu adegan berikutnya Gabrielle terus menempatkan karakter Nawang Wulan dalam framing yang sempit. Sementara pada karakter Jaka Tarub, Gabrielle dan Haniffia kompak menarasikannya menjadi pemuda masa kini yang digambarkan sebagai seorang pemabuk dan telah memiliki gawai, yang kemudian digunakan untuk memotret tubuh Nawang Wulan.

Staging Nawang Wulan dalam Sinema Vertikal

(Sumber: Cambridge University Press)

Penggunaan format vertikal dalam Sorrow in Moon’s Eyes bukan hanya relevan dengan tren menonton di media sosial melalui layar gawai, tetapi juga memiliki makna simbolis. Melalui ruang yang terbatas, format ini memperkuat perasaan terjebak yang dirasakan oleh Nawang Wulan, mencerminkan ketidakberdayaannya dalam menghadapi situasi yang mengekangnya. Dalam Understanding Cinema, Persson (2003) menjelaskan bahwa keintiman shot tidak hanya berfungsi sebagai batas visual, tetapi juga sebagai ruang yang membentuk persepsi psikologis penonton terhadap karakter. Dengan demikian, format vertikal menghadirkan ilusi ruang yang menyempit dan secara psikologis menempatkan Nawang Wulan sebagai figur yang terus-menerus terkurung. Namun, Gabrielle belum sepenuhnya memaksimalkan media vertikal dalam keseluruhan staging filmnya, karena tidak terdapat diferensiasi yang signifikan antara perlakuan untuk medium vertikal maupun horizontal. Justru, yang menguatkan rasa tertekan pada karakter Nawang Wulan bukanlah konsep penyutradaraan Gabrielle semata, melainkan efek bawaan dari medium vertikal itu sendiri.

Membincangkan film vertikal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari X&Y (2021), film pendek karya TikTok Indonesia yang bekerjasama dengan Studio Antelope sebagai respons kebiasaan menonton di layar ponsel kala pandemi covid. X&Y menjadi salah satu pionir yang mempopulerkan eksplorasi film vertikal di Indonesia. Sama seperti Sorrow in Moon’s Eyes, X&Y juga masih menggunakan gaya konvensional dalam eksplorasi sinematiknya. Kebiasaan menonton dan memproduksi film pada layar horizontal yang umumnya mengeksplorasi sisi kiri-kanan layar, menjadi tantangan yang menarik ketika harus memperhatikan sisi atas-bawah layar pada film vertikal. Hal ini direspons Jason Iskandar selaku sutradara untuk memotret banyak shot yang lebih mengedepankan keintiman dengan subjek dalam film seperti pemilihan medium shot, medium close up, hingga close up untuk memotret tokoh. Namun, pemilihan tersebut masih dapat terasa relevan mengingat jelas medium tayangnya adalah TikTok yang merupakan aplikasi pada gawai. Berbeda dengan Sorrow in Moon’s Eyes yang lahir dari sebuah festival film yang tentu sudah melewati banyak tahap kreatif yang diekspektasikan memiliki banyak eksplorasi dalam mise-en-scene filmnya.

(Sumber: Studio Antelope)

Haniffia dalam Sorrow in Moon’s Eyes lebih mengeksplorasi sisi perspektif naratif folklor. Salah satu elemen kunci dalam folklor Jaka Tarub adalah selendang Nawang Wulan, yang dalam folklor berfungsi sebagai alat yang menghubungkan dirinya dengan dunia asalnya, yaitu kayangan. Simbolisme selendang yang diambil Jaka Tarub juga mengalami reinterpretasi dalam film ini. Selendang, dalam banyak budaya dan kesenian Nusantara, merupakan simbol kepemilikan dan identitas perempuan. Ketika diambil atau dikendalikan oleh Jaka, selendang tersebut merepresentasikan perampasan hak dan kebebasan Nawang Wulan, baik secara fisik maupun emosional. Di film ini, selendang itu diikatkan pada tubuh Jaka, menandakan bahwa ia mengendalikan tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa Nawang Wulan.

Dengan memperlihatkan Nawang Wulan yang berusaha mendapatkan kembali selendangnya, film ini memberikan simbolisasi tentang perlawanan dan usaha seorang perempuan untuk merebut kembali otonominya. Meskipun pada dua versi, baik dalam folklor maupun dalam film, Nawang Wulan sama-sama berhasil mendapatkan kembali selendangnya, terjadi perbedaan penyelesaian masalah. Jika dalam folklor Jaka Tarub, Nawang Wulan dikisahkan berpisah dengan Jaka Tarub dalam suasana yang haru karena Nawang Wulan harus meninggalkan anaknya. Sementara pada Sorrow in Moon’s Eyes, Nawang Wulan diberikan kesempatan untuk melawan dan ia berhasil membuat Jaka Tarub tak berdaya dan membuat Nawang Wulan mampu kembali ke kayangan atas usahanya.

(Sumber: Film Sorrow in Moon’s Eyes)

Dalam pengadeganannya, Gabrielle memberikan sebuah koreografi ketika Nawang Wulan berusaha merebut kembali selendangnya. Bersamaan dengan dramatisasi yang diciptakan oleh non diegetic sound, Nawang Wulan bergulat dengan Jaka Tarub demi mengambil kembali selendangnya. Dalam adegan ini, Gabrielle hanya meminta penonton untuk melihat koreografi pertempuran antara Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Dalam beberapa kesempatan, selendang tersebut menjadikan Nawang Wulan bak sebuah marionette yang dikendalikan sepenuhnya oleh Jaka Tarub, pengadeganan ini didukung dengan pengambilan gambar secara handheld yang membuat suasana menjadi lebih tidak stabil. Hal ini dapat dibaca sebagai representasi diri Nawang Wulan yang berada di dalam ketidakbebasan dan selalu dikontrol oleh Jaka.

Paradoks Akhir Narasi Nawang Wulan

Seperti kebanyakan drama, Gabrielle dan Haniffia tampaknya tidak menawarkan alternatif baru dalam menyelesaikan cerita. Simplistis resolusi dalam film ini justru membuat karakter Nawang Wulan terepresi. Adegan ketika Nawang Wulan berusaha melepaskan diri dari Jaka Tarub yang sedang mabuk dapat dibaca sebagai paradoks dalam konstruksi naratif. Gabrielle sebagai sutradara menampilkan resistensi perempuan, tetapi hanya dalam kondisi yang dilemahkan, Jaka Tarub tidak berdaya karena mabuk, bukan karena kekuatan atau keteguhan Nawang Wulan sendiri. Hal ini menghadirkan kesan bahwa kuasa perempuan tidak pernah benar-benar otonom, melainkan hadir sebagai celah dalam kelemahan laki-laki. Dengan demikian, meskipun sekilas tampak membebaskan, adegan ini justru mereproduksi pandangan patriarkal bahwa perempuan hanya bisa menang ketika lawannya melemah, bukan karena dirinya setara atau lebih kuat. Lalu pada akhir adegan, Gabrielle kembali memberikan karakter Mata yang menatap ke arah Nawang Wulan pergi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Nawang Wulan benar-benar bebas dari Jaka Tarub atau pada akhirnya tetap bisa diawasi?

(Sumber: Film Sorrow in Moon’s Eyes)

Plot Sorrow in Moon’s Eyes juga secara langsung mengangkat inti dan garis besar folklor Jaka Tarub tanpa menceritakan ulang narasi populernya. Dengan durasi yang singkat serta interpretasi ulang terhadap cerita aslinya, film ini tidak sepenuhnya menguraikan hubungan sebab-akibat maupun motif utama dalam folklor tersebut. Akibatnya, fenomena yang hendak dikritik oleh film ini berisiko sulit dipahami oleh penonton yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang folklor Jaka Tarub.

Sebagai film pendek yang mengusung isu ketimpangan relasi gender, Sorrow in Moon’s Eyes memang berhasil menghadirkan reinterpretasi kritis terhadap folklor Jaka Tarub. Perspektif Nawang Wulan memberi ruang bagi suara perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam folklor. Namun, pemanfaatan medium vertikal dalam film ini belum sepenuhnya maksimal. Alih-alih mengeksplorasi bentuk sinema vertikal, kevertikalan lebih terasa sebagai pilihan teknis yang kebetulan mendukung suasana terjebak dan terhimpit, bukan sebagai strategi sinematis yang konsisten.

Sorrow in Moon’s Eyes | 2024 | Durasi: 6 Menit 56 Detik | Sutradara: Gabrielle M. A. Sinaga | Penulis: Haniffia Shafa Mahartanti | Rumah Produksi: Asaloka Films | Negara: Indonesia | Medium Menonton: Minikino Film Week

Rujukan:

Mulvey, L. (2019). Afterimages: On cinema, Women and Changing Times. Reaktion Books.

Persson, P. (2003). Understanding cinema: A psychological theory of moving imagery. Cambridge University Press.

Sunarto., Raharjo, T. (2002). Analisis Wacana: Kekerasan Terhadap Wanita dalam Dongeng di Indonesia (Laporan Penelitian). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.