Film Indonesia tidak serta-merta hadir sebagai wujud budaya yang utuh sejak awal kemunculannya. Seperti yang telah dibahas dalam artikel sebelumnya (Indonesia dan Perjalanan Panjang Dunia Filmnya), jejak sejarah sinema nasional telah dimulai sejak kemunculan Loetoeng Kasaroeng (1926), Boenga Roos dari Tjikembang (1931), Pareh (1936), Terang Boelan (1937), hingga Darah dan Doa (1950). Namun, mengapa justru Darah dan Doa yang dijadikan tonggak peringatan Hari Film Nasional setiap 30 Maret? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri kembali bagaimana sejarah panjang tersebut membentuk identitas film Indonesia hingga akhirnya menemukan suaranya sendiri.

Jejak Film Kolonial yang Belum Berkebangsaan

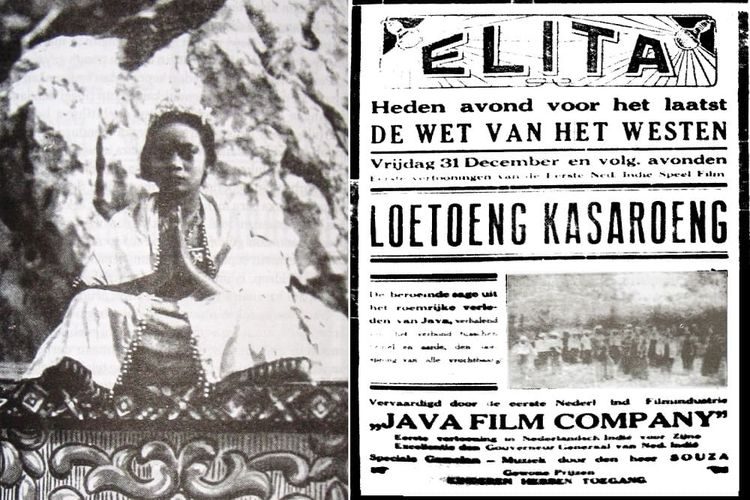

Film pertama yang tercatat secara historis di wilayah Hindia Belanda adalah Loetoeng Kasaroeng (1926), disutradarai oleh L. Heuveldorp dan diproduksi oleh Algemeen Photostudio. Cerita yang diangkat dari legenda Sunda ini memang dibuat di tanah yang kini menjadi Indonesia. Namun, seluruh proses produksinya dikelola oleh pihak kolonial: modal, kru, hingga distribusinya ditujukan untuk penonton Eropa. Karena itu, meskipun film ini menjadi titik awal perkembangan sinema lokal, ia tidak pernah benar-benar disebut sebagai film Indonesia dalam makna kultural dan nasional.

Boenga Roos dan Eksperimen Film Ber-soundtrack

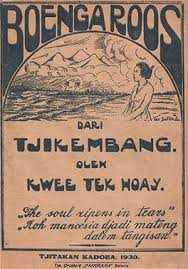

Memasuki era 1930-an, teknologi suara mulai merambah industri film lokal. The Teng Chun merilis Boenga Roos dari Tjikembang (1931), sebuah film adaptasi dari novel Melayu yang disertai dialog dan lagu kroncong. Film ini menjadi pionir dalam hal film bersuara lokal dan cukup diminati penonton pribumi. Namun lagi-lagi, kepemilikan modal dan kontrol kreatif tetap berada di tangan pengusaha Tionghoa Peranakan dan tim kreatif imigran. Identitas bangsa masih menjadi latar, bukan inti cerita. Maka, meskipun penting secara teknis, film ini belum cukup untuk disebut film Indonesia dalam arti sejati.

Pareh dan Terang Boelan: Kejayaan Estetika Tanpa Akar Nasional

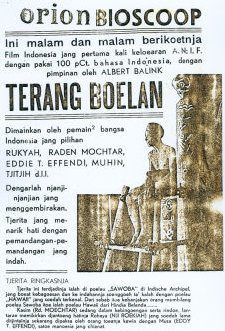

Tahun 1936 dan 1937 menjadi saksi munculnya film-film kolosal seperti Pareh dan Terang Boelan karya Albert Balink dan Wong Bersaudara. Pareh menghadirkan kehidupan petani Jawa secara visual yang memukau, sementara Terang Boelan membawa penonton pada kisah romansa pantai dengan nuansa musikal. Kedua film ini berhasil secara estetika dan komersial, bahkan dianggap membuka pasar film yang lebih luas. Namun, di balik layar, cerita-cerita ini tetap diarahkan untuk memenuhi ekspektasi pasar kolonial, bukan membangun narasi kebangsaan. Oleh karenanya, meskipun dekat secara budaya, film ini belum bisa menyandang predikat sebagai film Indonesia yang merdeka.

Film Propaganda Jepang dan Hilangnya Ruang Kreatif

Saat pendudukan Jepang berlangsung (1942–1945), bioskop dan sinema digunakan sebagai alat propaganda. Pemerintah Jepang memproduksi film dokumenter dan berita yang ditujukan untuk menyebarkan ideologi “Asia Timur Raya.” Sineas lokal dilibatkan secara paksa, namun arah kreatif sepenuhnya dikendalikan oleh militer. Naskah-naskah bersifat satu arah, tanpa memberi ruang bagi ekspresi kebudayaan lokal. Tidak mengherankan jika karya dari periode ini justru dipandang sebagai gangguan dalam pertumbuhan film Indonesia, karena tidak lahir dari semangat kebebasan maupun kebangsaan.

Darah dan Doa: Titik Lahirnya Film Indonesia yang Merdeka

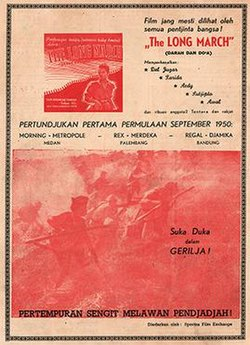

Semua berubah pada 30 Maret 1950. Di hari itu, Usmar Ismail menyalakan kamera untuk pertama kalinya demi merekam Darah dan Doa. Inilah film pertama yang seluruh produksinya digerakkan oleh orang Indonesia, dalam konteks Indonesia yang telah merdeka. Dari sumber dana, tim kreatif, lokasi, hingga narasi, semuanya menyuarakan semangat kebangsaan. Film ini menarasikan perjuangan pasukan Soedirman dalam merebut kemerdekaan—bukan hanya dalam konteks sejarah, tapi juga sebagai simbol perlawanan budaya dan pengambilalihan suara naratif oleh rakyat Indonesia sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa penetapan Darah dan Doa sebagai film Indonesia pertama bukan semata karena kronologi. Esensi utamanya terletak pada kepemilikan penuh terhadap proses dan makna, dimana film ini lahir dari kerangka nasional pascakolonial, bukan sekadar karya yang diproduksi di wilayah Indonesia. Inilah alasan mengapa Hari Film Nasional diperingati setiap 30 Maret—karena pada hari itu, film Indonesia mulai berbicara dengan suaranya sendiri.

Film Indonesia Hari Ini, Suara Kita Bersama

Kini, film Indonesia telah berkembang pesat, baik dari segi teknis, keberagaman cerita, hingga pencapaiannya di panggung internasional. Kita menyaksikan berbagai genre bermunculan, sineas-sineas muda bermunculan, dan ruang diskusi yang semakin terbuka. Semua ini tidak lepas dari warisan sejarah panjang yang telah membentuk fondasi industri film kita.

Sebagai penonton, kita punya peran penting untuk terus menjaga api ini tetap menyala. Mendukung, menonton, dan mengapresiasi film Indonesia adalah bentuk kecil tapi bermakna dari partisipasi kita dalam merawat budaya. Jadi, kamu udah pernah nonton film Darah dan Doa (1950) belum nih?